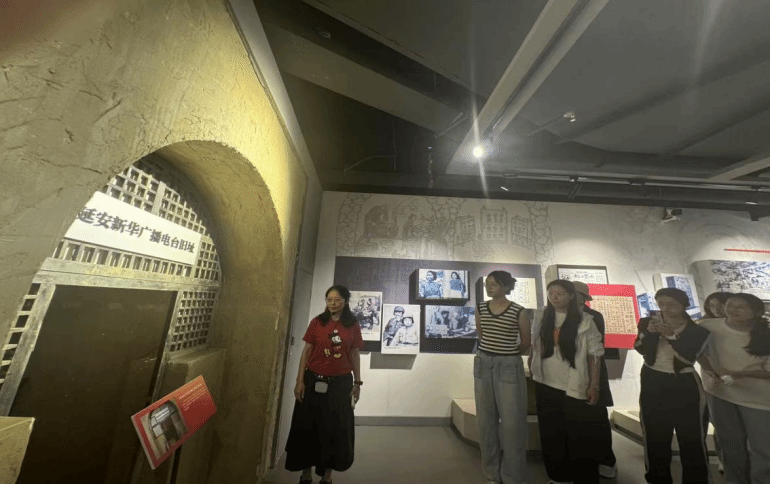

9月30日,2024級學生跟隨老師一起,參觀了中國傳媒大學傳媒博物館和崔永元口述歷史研究中心。這堂別開生面的實踐課,讓我們在影像、廣播與故事的世界中,重溫了中國傳媒的發展脈絡。在老師的帶領下,我們仿佛穿越了歷史的長河:從延安時期的紅色廣播到建國初期的電視實驗室,再到改革開放后的影像騰飛,每個時代都有屬于它的光與聲。

紅色起點:從延安廣播到新中國電視

在延安展區,我們看到一臺臺簡陋的廣播設備,它們見證了戰火年代中最堅定的聲音。那是一種穿透歷史的力量——在艱苦條件下播報新聞、傳遞希望、凝聚人心。習近平總書記指出:“歷史是最好的教科書。”延安的紅色廣播正是這部“教科書”的生動篇章。在革命最艱苦的歲月里,傳媒成為傳播真理、鼓舞斗志的精神陣地。

延安時期的廣播事業不僅是輿論工具,更體現了早期的“人民至上”和“依法治國”理念的萌芽。總書記曾強調,黨的領導和人民當家作主是社會主義法治最本質的特征。延安廣播所傳遞的,是黨的聲音,更是人民的呼聲,它在特殊歷史條件下實現了政治引領與輿論監督的統一。這種以人民為中心、以真理為導向的傳播,正是新時代法治精神的歷史源頭之一。

建國初期展廳,第一臺黑白電視機和簡易攝像機吸引了我們的注意。那一代傳媒人,用手中的話筒與鏡頭,為新中國留下了最珍貴的影像。正如習近平法治思想中所強調的,國家治理體系的完善離不開法治化的傳播環境。那一代傳媒工作者在探索中逐步形成了“依法傳播”“依法表達”的意識,用規范與紀律保障了新聞的公信力。改革開放后,電視、廣播、電影全面發展,傳媒成為中國走向世界的重要窗口。我們看到了新聞聯播的第一張播報臺卡,也看到了時代變遷下傳媒技術的革新。我們看到了中國第一代播音員的身影。他們中有的在新華廣播電臺播報《新中國誕生》消息,有的用嘹亮的聲音陪伴著新中國的每一個清晨。據介紹,齊越、方明、林如、高山等是我國最早的專業播音員,他們的聲音成為新中國最莊重的符號,也奠定了播音藝術的標準與傳統。正如簡介所說:“那一代人的聲音,承載著國家的希望與人民的信任。”這份信任的根基,正是法治與信念共同鑄就的公信力。

在這些光影與聲音的記憶中,我們體悟到中國傳媒的發展,始終與黨的事業、國家命運和人民生活緊密相連。它見證了中國從站起來、富起來到強起來的歷史進程,也映照著文化自信、制度自信與法治自信的成長。

傾聽真實:崔永元口述歷史中心

這里收藏著大量珍貴的影像與口述檔案,講述著普通人的命運與傳媒人的故事。那一段段口述,不僅是個人記憶,更是國家歷史的片段。我們在聆聽中體會到:傳媒不僅記錄時代,更讓時代被記住。

習近平總書記指出:“法治是最好的治理方式。”而傳媒作為社會公器,正是法治精神的實踐者。口述歷史中心的每一份檔案,都體現了“以事實為依據、以法律為準繩”的基本原則。它以真實為底色、以尊重為界限,在敘述中保護被訪者的權益,在傳播中恪守法律與倫理。這種“依法講述”的方式,正是法治精神在文化傳播領域的具象化。

這里沒有宏大的陳列,卻充滿故事的溫度。我們看到了許多影像資料,聽到了許多普通人的講述——那些聲音來自電影人、記者、工人、教師,他們的故事構成了中國社會的生動切面。其中讓我印象最深的,是“國湘戲樓”,那是一座從湖南遷來的古戲樓,雕梁畫棟,色彩斑斕,被完整地復原在中心的展廳中。我們了解到它原本面臨拆遷,崔永元團隊用心搶救并保存下來。當我們站在那座古戲樓前,看著木雕花窗,忽然有種“時間靜止”的感覺——那不只是文化遺產,更是一段段被時間遺忘的公共記憶。

習近平總書記強調:“文化自信是更基本、更深沉、更持久的力量。”而法治正是文化自信的重要保障。法治思想為文化傳承提供制度支撐,使口述歷史這樣的社會文化項目能夠在法律框架下健康發展、在法治秩序中守護真相。傳媒的記錄不僅是一種文化使命,更是一種依法傳播、依法守護的社會責任。

學習感悟

《習近平法治思想》課程,為我們提供了理解國家治理與傳媒責任的新視角。總書記指出:“法治興則國興,法治強則國強。”傳媒作為社會公器,必須在法治軌道上運行,堅持依法治媒、以法興媒。參觀實踐讓我們認識到,新聞自由與社會責任并非對立,而是在法治框架內的平衡與共生。法治不僅是制度的規范,更是價值的引領,習近平法治思想強調要堅持以人民為中心的發展理念,保障公民的知情權、參與權、表達權和監督權。而傳媒正是連接國家與人民的重要橋梁。通過新聞報道、公正評論與輿論監督,傳媒實踐著法治精神的溫度與理性。

當我們回望傳媒的歷史長廊,再結合對“法治中國”理念的學習,愈發感受到傳媒事業的發展,從來不是技術的進步,而是制度文明與法治精神的體現。從延安的紅色廣播到當下的新媒體矩陣,每一次話語傳播的創新,背后都蘊含著法治的保障與思想的力量。

習總書記指出:“講好中國故事,傳播好中國聲音,展示真實、立體、全面的中國,是加強我國國際傳播能力建設的重要任務。”在這次實踐課中,我們不僅看到了中國傳媒發展的歷史軌跡,更在總書記的講話中找到了時代使命的連接路徑。作為新時代的青年,我們要繼承前輩精神,堅定文化自信,增強法治信仰,用鏡頭、文字與心聲記錄時代的溫度與光亮,讓青春在服務人民、講述中國的征程中閃耀光彩。