為響應二十屆四中全會關于推進國家治理體系和治理能力現代化的部署要求,婦女發展學院深耕實踐育人創新,推動思政教育與社會服務深度融合,著力培養兼具理論素養與實踐能力的高素質人才。2025 年 11 月 3 日至 7 日,在學院統籌協調與北京市朝陽區大屯街道各社區大力支持下,婦女發展學院 2023 級、2024 級學生在 10 名指導教師帶領下深入基層,開展為期五天的實踐周活動。校領導劉利群院長、教務部王艷丹副部長及社區工作人員、骨干受邀出席了本次實踐成果展示大會。

本次實踐以 “思政鑄魂實踐育人,基層善治繪新篇” 為主題分上下兩篇。上篇:結合《中外婦女運動》《禮儀與修養》課程實踐教學,學生以文獻分析、田野調查等研究方法為支撐,融入應用戲劇形式,開展歷史情境分析、集體劇本創編與排演,為當下女性參與基層治理的角色定位與發展路徑探尋有益借鑒,生動詮釋了女性 “自尊、自信、自立、自強” 的精神內核。下篇:學生通過參與式觀察、深度訪談、服務實踐等多元形式,聚焦社區兒童關懷、老年友好、文化建設等多維服務體系構建,為基層治理提供了有益探索與參考。

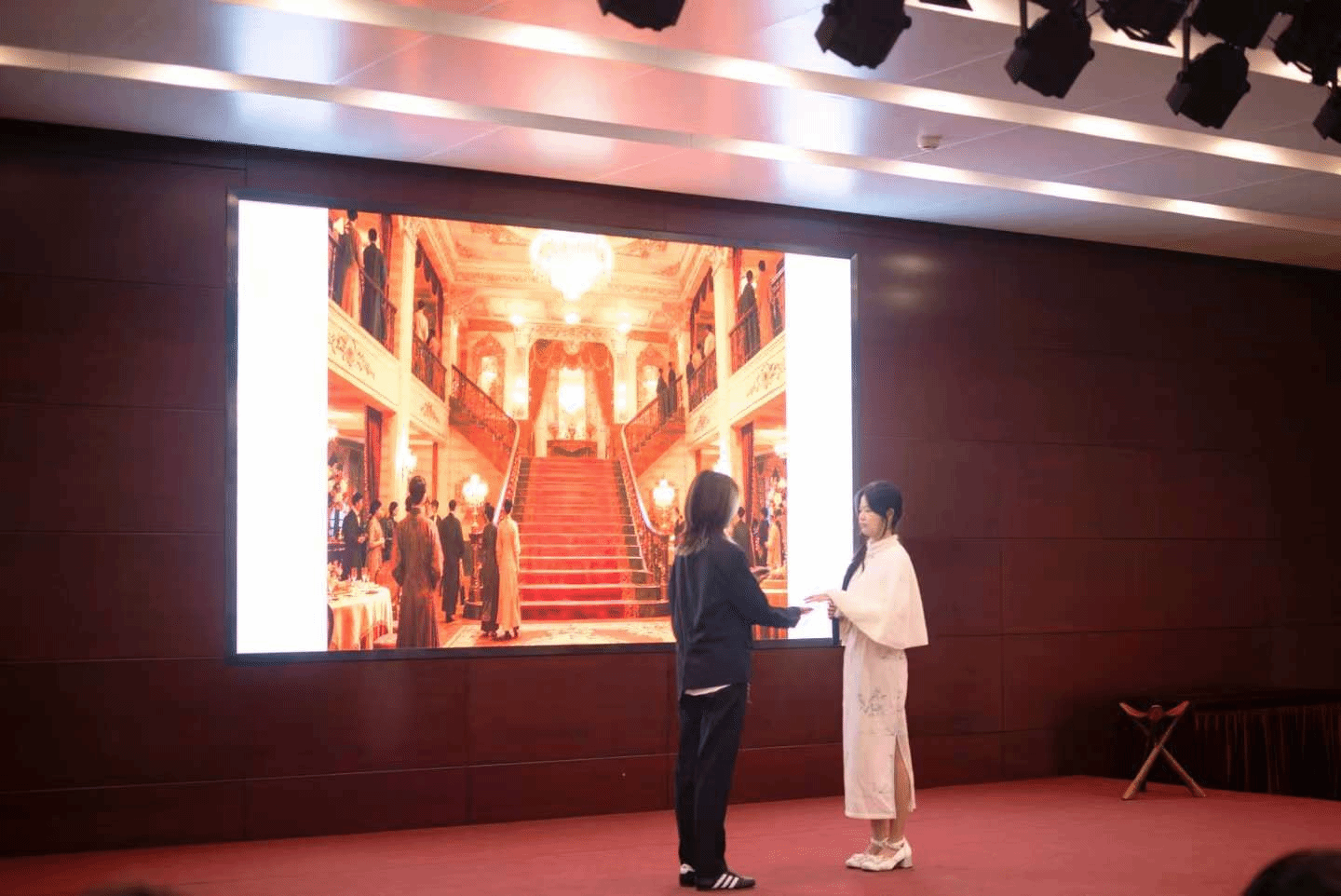

一、女學劇場:創新教學實踐模式 講好中國婦女故事

在弘揚優秀傳統文化、推動性別平等觀念深入人心的時代背景下,婦女發展學院積極響應“實踐育人、知行合一”的號召,2024級女性學結合《中外婦女運動》《禮儀與修養》課程實踐教學,開展了女學劇場活動。

青絲綰不住:跨越千年的女性身份建構與突圍

溯源組核心聚焦傳統冠笄禮的歷史內涵與儀式邏輯,梳理出跨越千年的性別身份建構脈絡:西周起形成“三加冠冕”的男子冠禮,三加分別為緇布冠、皮弁、爵弁,象征執掌乾坤、執事于朝、敬祀天地的權力與責任,成人后可承家業、治天下;對應女子笄禮則以“一加發笄”為核心,授辭“敬共婦德”,許嫁則婚、未嫁學“中饋”,禮儀核心是“禮成于內、行不逾閾”,將女性角色收斂于庭戶倫理職責中。小組清晰揭示傳統成人禮的性別差異:男性“成人”是世界的展開,女性“成人”是世界的收斂,為后續探討女性身份突圍奠定歷史基礎。

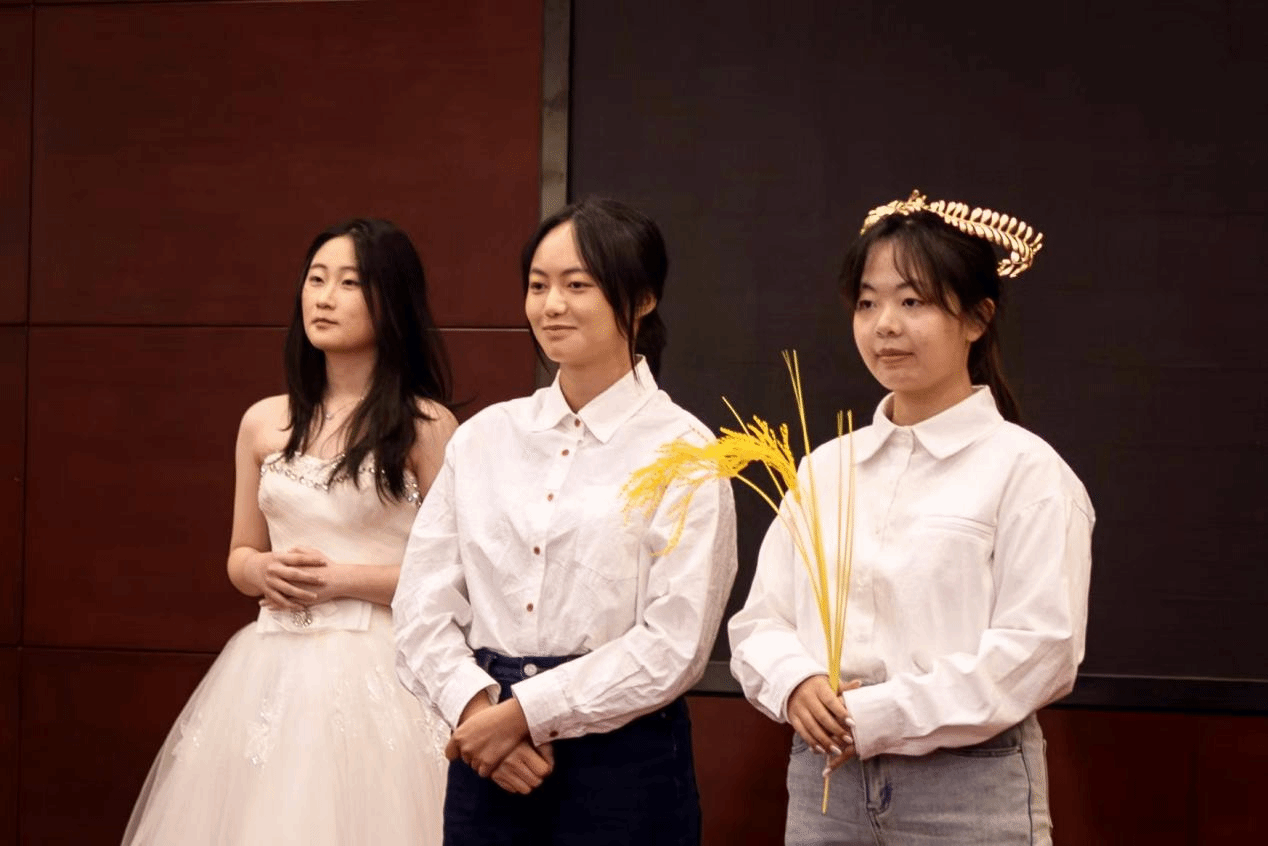

現代女性成人禮的重建--三加今釋:禮成·自成

重建組承接傳統成人禮的性別議題,以“三加今釋:禮成·自成”為主題,完成現代女性成人禮的重構實踐:以麥穗為核心意象(象征成熟、豐收與成長),保留“三加”儀節并賦予新內涵——一加重建家庭角色,父母轉交麥穗、擁抱祝福,確立平等互愛的家庭關系;二加構建社交角色,師姐編織麥穗花環、師長授予校徽,傳遞“自尊自信自立自強”與“崇德至愛博學尚美”精神,搭建女性互助網絡;三加確立國家角色,將麥穗融入國徽穗環,實現個人價值與家國發展的聯結。這整體回應了傳統女性“天地何方”的追問,完成從“身份規訓”到“自我成就”的價值突圍。

從溯源組對千年冠笄禮的深度解構,到重建組以“三加今釋”完成現代女性成人禮的價值重構,這場貫穿歷史與現實的探索,不僅成為青年學子“以史為鑒、以文化人”的生動實踐,更以沉浸式戲劇演繹將學術思考轉化為文化自覺。

二、務實社區民生,傾情民眾所需

在實踐周中,學生們不僅目光投向女性發展領域,更以實際行動融入基層治理。本次實踐共劃分成8個小組,在各組指導老師的帶領下分別前往富城花園、嘉銘園、育慧東里、育慧北里、世紀村5個社區,并在社區干部、婦女工作者的幫助下進行實踐調研,探索基層社區治理存在的難題及其有效解決方案。

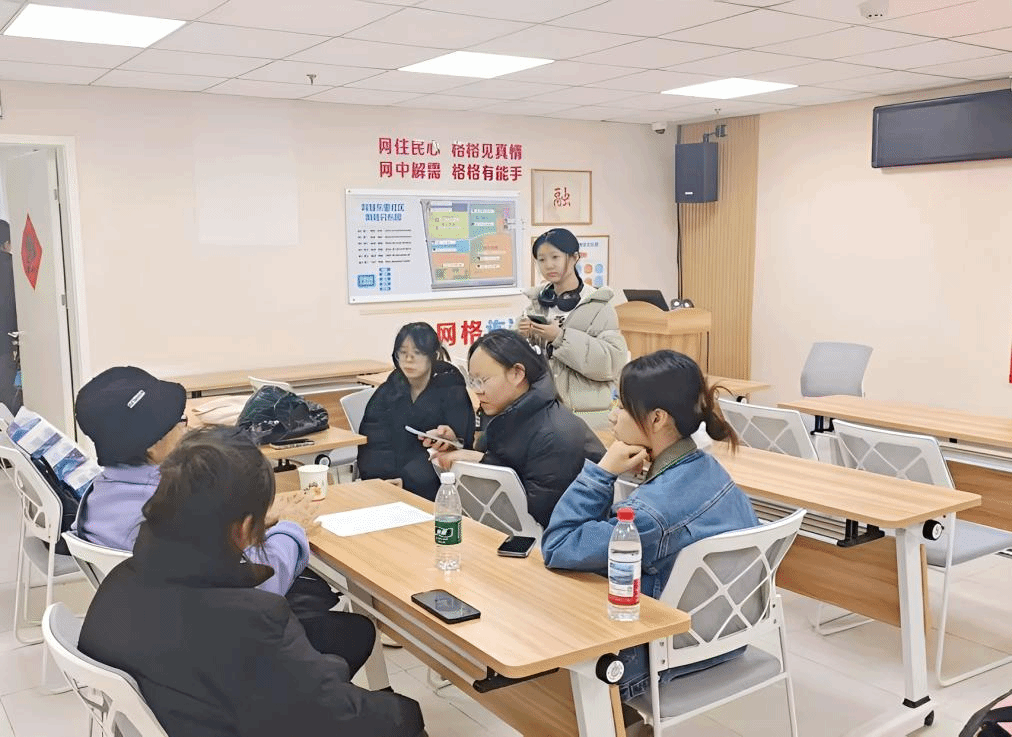

第一組:數字技術賦能中老年女性的社區實踐之路

第一組以《中國婦女發展綱要(2021-2030年)》為指引,聚焦中老年女性健康管理傳統、數字技能不足的核心痛點——她們多患慢性病卻“憑感覺”管理,難用智能設備記錄數據,也缺乏科學健康信息渠道,項目由此確立“數字技術構建便捷健康新生態”的目標。

項目組先訪談10位社區中老年女性,摸清其“缺健康管理方法、健康APP操作有障礙、期待實用+陪伴型服務”的需求,再以“安全、實用、可及”為原則推進實踐:通過“手把手指導+圖文手冊”開展健康APP輕量化教學,助其掌握血壓記錄、線上約診等功能;組建健康互助小組,鼓勵“社群講師”帶動居民互學互享,形成良性循環。項目既提升了中老年女性數字健康管理能力,也搭建起社區互助網絡,獲居民積極反饋。未來,項目組計劃打造“數字健康互助角”,并推廣該模式至更多社區,持續為中老年女性健康賦能。

第二組:推進社區基礎設施人性化配置

第二組以“精微之處見關懷:紫薇·天悅社區基礎設施的人性化配置”為主題,依據《中國婦女發展綱要》《中國兒童發展綱要》等政策,聚焦社區基礎設施的人性化優化需求,圍繞社區垃圾站、路燈、健身器材、無障礙設施等展開調研。調研發現:垃圾站存在布局與需求匹配度不足、部分設施細節待優化等問題;基礎設施方面,老年人需適配健身器材、路燈需分區調整亮度、兒童活動場地待完善、電動車停放位不足;無障礙設施則有標識不清晰、部分設備適配性差等短板。基于此,小組提出針對性改進建議,如優化垃圾站布局、增設適老健身器材、完善無障礙設施標識等,還通過實地問卷、模擬體驗等方式深化調研,旨在推動社區基礎設施更貼合居民(尤其是婦女、兒童、老人)的實際需求,提升社區生活的舒適度與安全性。

第三組:社區老年女性的生活服務需求與支持策略

第三組開展“‘最后一公里’:育慧東里社區老年女性的生活需求與支持策略研究”,以人口老齡化、老年女性生活需求為背景,明確研究目的是摸清老年女性生活軌跡、鏈接其需求與社區支持、提供服務優化建議,兼具理論與實踐意義。

研究聚焦現有研究未充分覆蓋的隔代育兒需求、社會融入障礙、性別角色固化等問題,通過半結構訪談、實地觀察與資料分析,調研社區老年女性的生活方式、需求痛點,發現其在隔代育兒、社會融入、性別角色反思等方面的訴求,以及現有服務的匹配不足。基于研究結果,小組提出“代際融合式服務”、精細化人性化設施改造、搭建政策上傳與落地參與機制等建議,助力完善老年女性的社區支持體系。

第四組:關注社區老年婦女精神文化需求

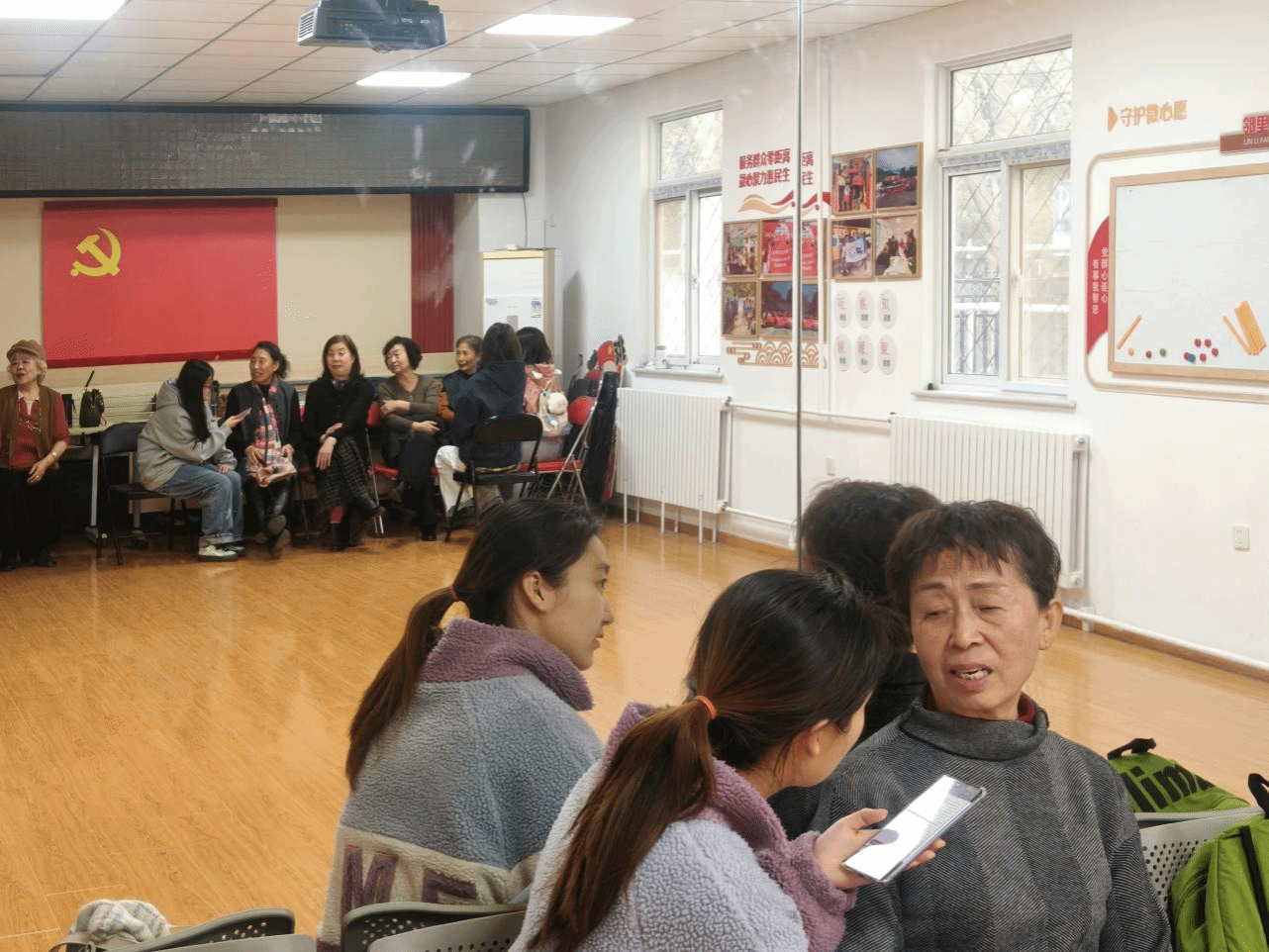

第四組聚焦城市社區老年婦女精神文化需求,以嘉銘園社區為調研樣本,圍繞老年女性的活動體驗、社交需求及服務期待開展專題調研。

小組成員通過與蘇奶奶、劉奶奶等5位不同職業背景的老年婦女進行深度訪談,系統了解她們對活動需求、新活動參與意愿、自我角色定位等方面的共性需求,以及高學歷群體偏好進階課程、退休職工傾向集體活動的差異化訴求。為將調研成果轉化為治理實效,小組成員根據需求創新性開展了“巾幗添彩:拾秋憶暖,序啟冬安”攝影互動活動,并基于需求分析提出“分層分類服務”方案,建議增設社區陽面長椅、優化活動時段安排、為行動不便群體設立手指操、吞咽操等固定活動等,形成兼具創新性與可操作性的社區服務改進建議。此次實踐既為嘉銘園社區精準滿足老年婦女精神文化需求提供了鮮活樣本,也讓小組成員在躬身基層中深化了“以人民為中心”的治理理念,用青春力量激活社區善治的神經末梢。

第五組:兒童友好空間的建設

第五小組以"小成大愛·童享富成"為主題,在大屯街道富成花園社區開展兒童友好空間建設調研。

團隊結合女性學專業特色,組織開展"四點半大課間"活動,通過趣味運動會、女性榜樣尋訪等形式豐富社區兒童課余生活。同時對應社區提出的“安全空間、常態活動、人文關懷”三大維度,梳理現狀與差距。圍繞“一老一小”共用空間、設施不足等問題,團隊整理初步改造意向,團隊建議通過建設安全有趣的活動區域,開展常態化兒童活動,培育尊重兒童權利的社區文化。這些措施既能促進兒童身心發展,又能為家庭提供"喘息服務"。這為社區下一步治理優化提供青年視角的參考,讓青年學生在服務中增長本領,為打造兒童友好型社區貢獻青春力量,助力基層善治精細化發展。

第六組:推進社區文化建設

第六小組聚焦社區文化服務提質,以“從‘自娛自樂’到‘文化普惠’”為切口開展調研。

成員走進文化活動中心、老年活動室及居民家中,通過參與式觀察、半結構訪談,梳理出參與群體單一、場地經費緊缺、服務轉化機制缺位三大難題。調研顯示,文體骨干“自娛有余、輻射不足”,中青年與兒童“看得見、進不來”,活動信息仍靠“口耳相傳”。據此,小組提出“年齡隔離—代際融合、口口相傳—品牌運營、文化消費—文化生產”三個轉向,配套“社區文化資源庫+文化積分+活動工具包”組合方案,不僅為育慧北里構建“育慧文化共同體”提供可復制、可推廣的具體路徑,更促使青年學子在基層文化治理中深化了對以人民為中心發展思想的理解,以青春智慧激活社區文化動能,為推進基層文化建設高質量發展注入新活力。

第七組:“銀齡志愿”社區治理模式探索

第七小組以“銀齡志愿賦能基層治理”為主題,深入世紀村社區開展調研。

團隊通過深度訪談社區老年志愿者代表,系統梳理了政策支持下老年志愿隊伍的實踐成效。該社區已形成一支31人的老年志愿者隊,在社區執勤、環境維護、文體活動等多領域發揮作用。成員通過深入訪談發現,這些銀齡志愿者通過參與手工制作、書法練習、合唱團等多樣化活動,不僅提升了個人技能,更在服務中找到了新的價值定位。他們定期開展社區治安巡邏,維護環境衛生,還發揮專業特長組織義務保健隊。這些扎實的志愿服務顯著增強了社區凝聚力,促進了鄰里和諧。此次實踐不僅讓青年學子直觀感受到老年群體在基層治理中的積極作為,也為社區深化“銀齡志愿”品牌提供了可操作方案,以小切口展現大民生,為積極應對人口老齡化貢獻青春智慧。

第八組:婦女參與社區治理能力提升的構建

第八組以“趣味化賦能社區巾幗治理”為創新抓手,深入基層探索婦女參與社會治理新路徑。

團隊依托北京市朝陽區嘉銘園社區現有的“嘉銘之光”慰老服務隊,聚焦平均73歲的“奶奶團”群體,通過實地考察、深度訪談互動形式,圍繞社區公共空間利用、養老服務優化等議題開展調研。調研發現,老年婦女憑借“情感—資源—權威”柔性鏈條,在矛盾調解、活動組織、困難老人幫扶等方面形成良性循環,成為社區“共建共治共享”的重要力量。這一實踐不僅收集了寶貴的一手資料,更深刻揭示了激發老年婦女潛能對于提升基層治理效能、構建老齡友好型社區的重要價值,為基層婦女工作創新提供了具有參考價值的本地樣本。

三、總結與展望

中華女子學院院長劉利群發表了總結性的講話。她特別指出,此次實踐周活動充分展現了同學們的創新思維和勇于探索的精神,各項實踐項目不僅形式新穎,而且內容富有深度,體現了同學們將理論知識與實踐相結合的能力。這種創新性的實踐活動對于培養學生的綜合素質和未來職業發展具有重要意義。劉利群院長還強調,“全球婦女能力建設中心”在我校揭牌,“全球數字賦能婦女發展交流合作中心”落成啟用,為我校師生參與全球婦女事業發展搭建了重要平臺,也讓我們清晰看到女性發展事業穩步向前的積極態勢與可期前景。她鼓勵同學們按照習近平總書記的囑托和希望,繼續保持積極向上的態度,在未來的學習和生活中不斷追求卓越,為女性發展事業貢獻力量。

未來,學院將持續深化“思政鑄魂+實踐育人”模式,推動專業教學與社會服務深度融合,引導青年在服務國家治理現代化、助力文化傳承創新中勇擔使命,為構建全齡友好型社會、推動基層善治貢獻更多智慧與力量。

(供稿人:周格希 王瑾)