2023年10月30日,國際教育學院2021級和2022級學生迎來了本學期的實踐活動。在薛晶晶、陸萍兩位老師的指導組織下,本次實踐周采用“文化講座+才藝實訓+文化教學實踐”三位一體的組織形式,在10月30日和31日的上午,2021級同2022級學生分別參與了中國結及剪紙的才藝培訓。

本次實踐活動有幸請到了北京中華文化促進會非遺專委會主任委員,非物質文化遺產傳統技藝“巧藝結藝”代表性傳承人周巧儀老師,以及北京華文學院教務處文體教研室教師,擅長各類中國傳統藝術,有著多年海外教學與中華才藝課教學經驗的譚爍老師,擔任此次中國結、剪紙工作坊的指導教師。

中國結才藝周巧儀老師和剪紙才藝譚爍老師授課風采

在實踐活動的第一天,兩位老師分別向同學們介紹了中國結及剪紙的由來和基本技法。周巧儀老師講道,中國結最早起源于舊石器時代的“結繩記事”,后來又用在服裝和玉佩上作為裝飾品,到了清代,繩結則發展到非常高妙的水準,式樣多,名字巧,幾近成為一種藝術品,例如在《紅樓夢》中就曾寫到鶯兒編梅花絡子的故事,這里的梅花絡便是繩結的一種應用形式。

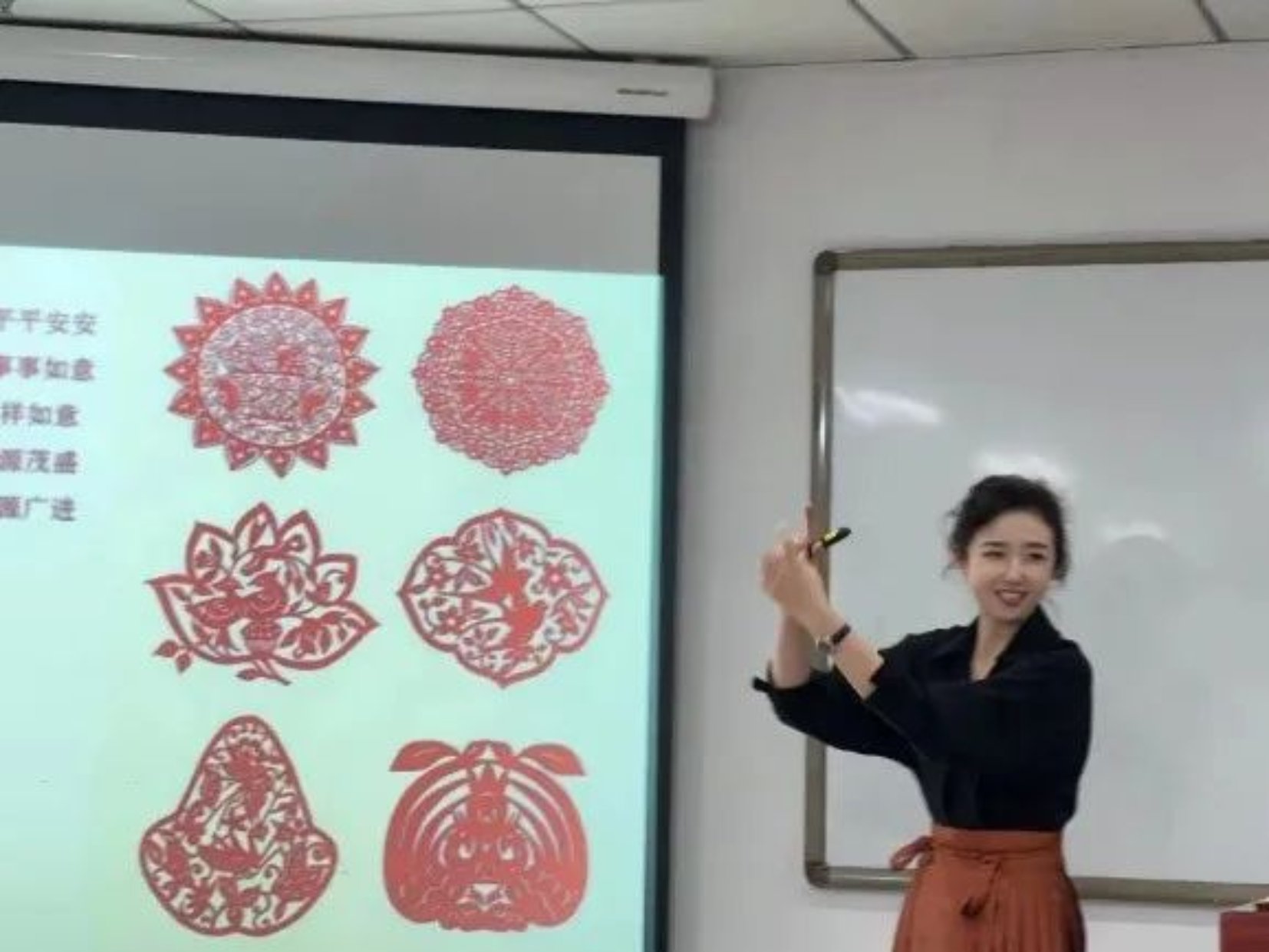

譚爍老師同樣先從剪紙的發展歷史講起,著重介紹了不同意象在剪紙中的意義和作用。如民間剪紙《鹿鶴同春》中,鹿與祿同音,鶴又被視為長壽的大鳥,因此兩者結合便有福祿長壽之意。類似的意象組合及美好愿景也同樣存在于中國結中,如剪紙中的“雙錢紋樣”和中國結當中的“雙錢結”便都是以銅錢的形狀組合來傳達人們祈求富貴的愿望。

對中國結和剪紙有了初步的了解之后,同學們的技藝學習也正式展開。在正式操作之前,老師們先做了詳細而完整的示范。在中國結小組,周老師首先教同學們一些基本的技法,如雙錢結、紐扣結、雙聯結和吉祥結,以及金剛結、平結和盤長結,各種方法的難度層層遞進。同學們學會基本技法后稍加練習便巧手成花:耳墜、手繩和發卡,把自己和同學裝扮起來。

21級漢教學生制作中國結實況

一根細線,幾經纏繞,萬千祝福,隨之而生。編織中國結,編的不僅是手中的線,更是心中的祝愿。繩結在中國文化中,是“心似雙絲網,中有千千結”的纏綿青絲,也是對真善美的追求,對美好生活的盼望。恰如雙錢結寓意財源廣進,吉祥結代表祥瑞美好,而回環延綿的盤長結則承載了人們長命百歲,相依相隨的人生愿望。

在學習過程中,周老師不厭其煩地示范,并關注每位同學的學習情況,給出適時的指導。同學們也在老師的帶領下,做出了許多漂亮的飾品,并能夠使用基本的技法創作出屬于自己的中國結。

周巧儀老師耐心指導與演示中國結編法

21級漢教學生部分成果展示

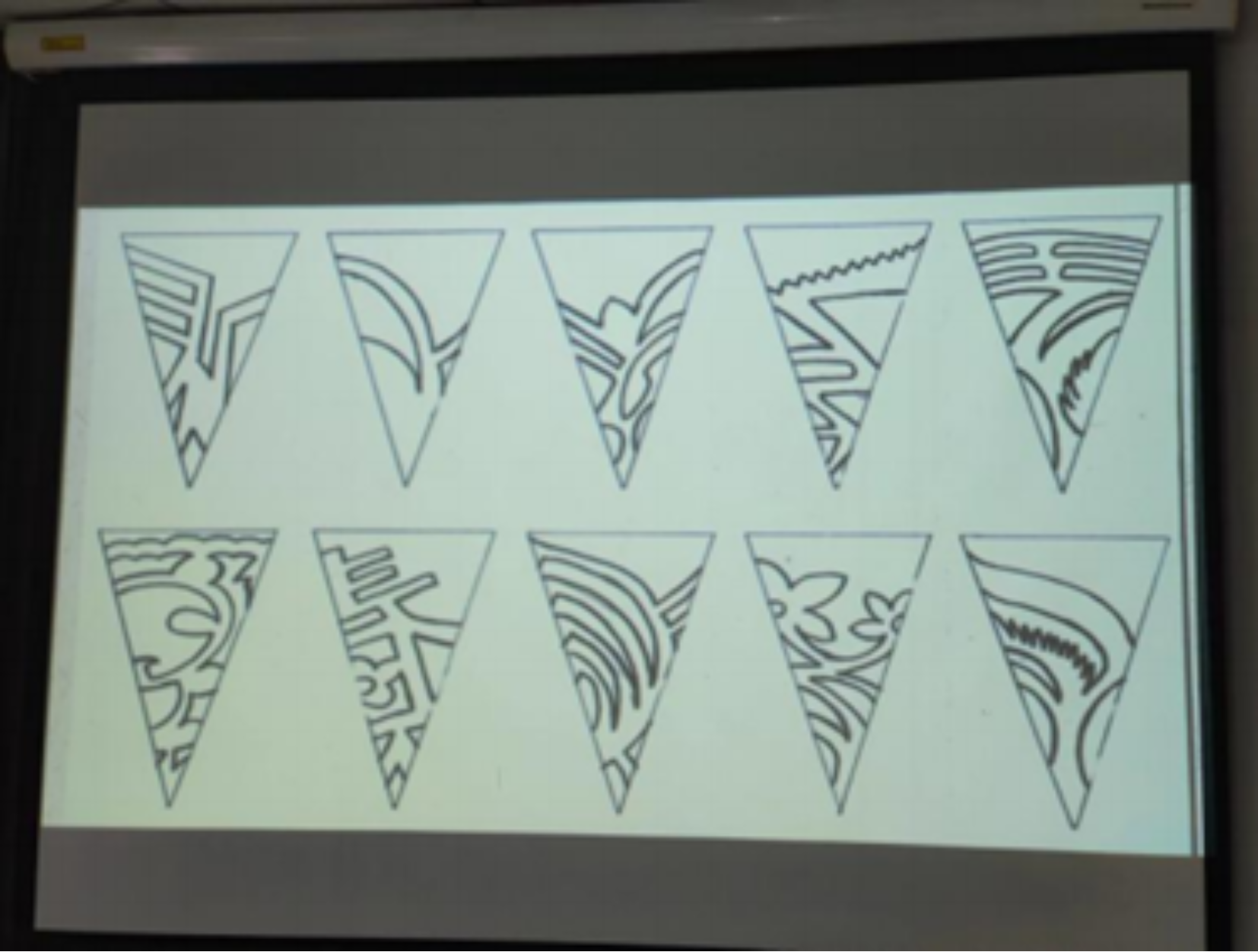

在鄰旁教室的剪紙工作坊里,剪紙技藝的學習也在有條不紊地進行著。為了讓同學們更好地了解剪紙的原理,譚老師通過畫示意圖的方式教同學們練習紙的五折、六折、八折等方法,之后是單色剪紙的大量練習。

譚爍老師演示剪紙原理

在練習單色剪紙之時,譚老師強調樣稿可以根據自己想要剪的成品進行調整,同學們都紛紛拿起筆,創作著屬于自己的作品。在難度更大的剪刻環節,則需要更多的細心和耐心,復雜的圖案要使用刻刀,在剪紙的時候也要先剪細節,再剪大的輪廓,每一步都要小心翼翼。

22級漢教學生在譚爍老師耐心指導下開展剪紙活動

“剪采贈相親,銀釵綴鳳真。葉逐金刀出,花隨玉指新。”在同學們的手中,剪隨心動,一轉一合,妙趣橫生。那些象征著美好祝愿的花型、精妙細巧的圖案慢慢地開始呈現在眼前,而當一幅作品正式地完成時,極大的歡喜和滿足便充盈于心了。

22級漢教學生部分成果展示

為時兩天的才藝學習悄然落幕,無論是學習中國結還是學習剪紙,同學們都真切體會到了專心細致的重要性,正如中國結所講究的“三分編,七分理”,即編繩僅是基礎工作,而整理造型才是最根本的任務,剪紙同樣重視造型的美觀程度,而要達到這樣的要求則需要付出更多的精力和毅力。因此,學習中國傳統技藝,不僅僅是體會傳統文化的深遠雋永,更是一場磨練品性、培養細心與耐心的旅程。

全體漢教專業學生與兩位指導老師合影留念

同學們學習中國結和剪紙的時光已然結束,而接下來還有更多的挑戰等著她們去完成,她們也將把這兩天學到的知識和技巧應用到實踐當中,和學校的留學生展開互動交流。敬請期待漢教專業更多的精彩活動內容!